- 開催日時:2012年7月15日(日) 9:30

- 講師:松田賢

観察会にはもってこいの快晴の中,23名の方が参加されました.

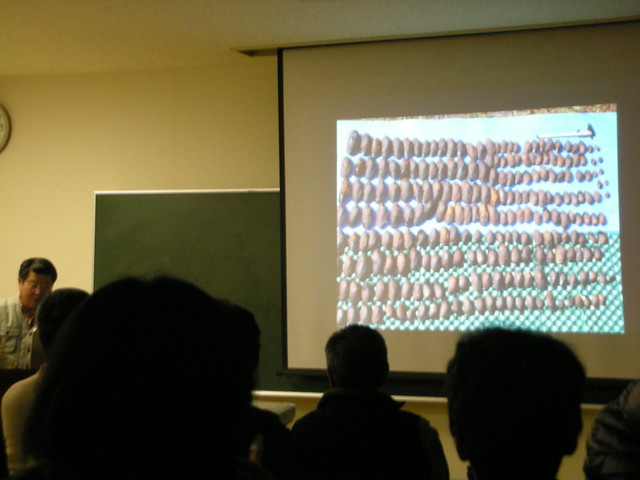

まず,松田先生による講義を聴きました.講義では広島県や芸北地域で,ブッポウソウを保全するためにどのような活動を行っているのか,ブッポウソウの生態研究などを説明されました.その中で,繁殖を促すために巣箱を設置したが,闇雲に数を増やすだけでは営巣数が増える訳ではないことや,給餌の回数が多く,朝早くから日暮れまで雄雌交代で給餌をしていること,硬い甲虫類を好んで食べ,それらを捕獲するために夜に近い時間になると給餌活動がより活発になるということを初めて知り,印象に残りました.また,保全の結果,広島県での絶滅危惧のランクがⅠ類からⅡ類に下がったという話には驚きました.

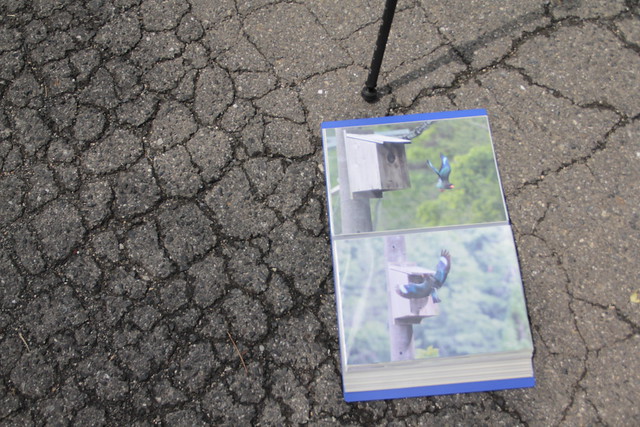

講義の後は巣箱のある場所に移動し,松田先生とブッポウソウの観察を続けている川小田の上田さんと二人で解説をしてもらいながら実際に観察します.巣箱には複数の雛がいて,代わる代わる周りを伺うように顔を出しては,口をパクパクさせていました.ですが,親が給餌しに現れないので不思議に思っていると「雛は巣立ち直前で,巣立ちを促すために給餌活動を減らしているのだろう」という説明がありました.親鳥を待つ間,前日に上田さんが撮影された親鳥の写真を見せてもらったり,そのときの様子を聞きながら,時折巣箱の周りを参加者みんなでみまもっていると,親鳥が巣箱から少し離れた位置に止まりました.親鳥は巣箱に近づこうとせず,時折周囲を回っては,離れて,また戻るということを繰り返していました.先ほどの説明にあった巣立ちの促しを実際に確認しつつ,給餌はもうやらないのかと,半ば諦めだした頃,親鳥が巣箱に近づき給餌を行いました.本当に一瞬のことで,見た人も見られなかったも気分が高まり,「もう一度給餌しないか」「巣立ちの瞬間も見たい」と期待を込めて巣箱を見つめましたが,残念ながら何度か給餌したものの,巣立ちを見ることはできませんでした.

見られなかったものもありましたが,巣立ち直前の雛や成長を促す親鳥が見れて,貴重な観察会となりました.

みなさんの印象に残った物

「鳥の観察には,待つことが大事だということ」「巣立ち前のブッポウソウのひな(3)」「雛が巣箱から顔を出したこと」「ヒナが3羽もいたのにはビックリでした」「巣立ちを促す親鳥の様子がけなげな事」「親鳥の広げた羽の色が見れてよかった」「雛も見る事ができたし,えさやりも見る事ができた事(3)」「ヒナのくちばし,体色(2)」「説明がよかったです」「ブッポウソウの止まっている姿や巣の雛が見られたこと」

参加したみなさんの感想(抜粋)

「お天気も晴れて親切に観察できるムードを作っていただき,感謝しています」「自分の家の前に巣箱を作ってみます」「レクチャーがとても興味深く面白かった」「のんびりできました」「もっともっとブッポウソウが増えれば良いですね」「相手も生きているのかは人間の都合どうりにはいかない」「ブッポウソウの観察も大変でした」「ブッポウソウ,ヒナも見れたし,写真もたくさん見せてもらってよかったです」「里山でこんな普通に見れるとは思わなかった」「昨年からブッポウソウを見たいと思っていましたので見る事ができて良かったです」「ヒナを見られたのは良かった(2)」「楽しかったです」「近くで見られてよかった」「貴重な機会をありがとうございました(2)」

写真

双眼鏡を手に観察開始巣箱の様子はどうだろう?

ご近所に住む上田さんが観察しているブッポウソウの写真.青い羽と赤いクチバシが鮮やか.

巣箱では雛が顔を出しては周りを見ている.

貴重な一瞬を撮るため,真剣な表情で見守る参加者.

近くを飛んでいたウスバキトンボ.

緑の中で,白い花をきれいに咲かせていたオカトラノオ.

携帯電話での撮影にチャレンジ.うまく撮れるかな?

ブッポウソウの親子を観察する親子.

写真を資料にブッポウソウの解説をする松田先生.

地面を這っていたフトミミズ.見つけた人は大きさにビックリ.