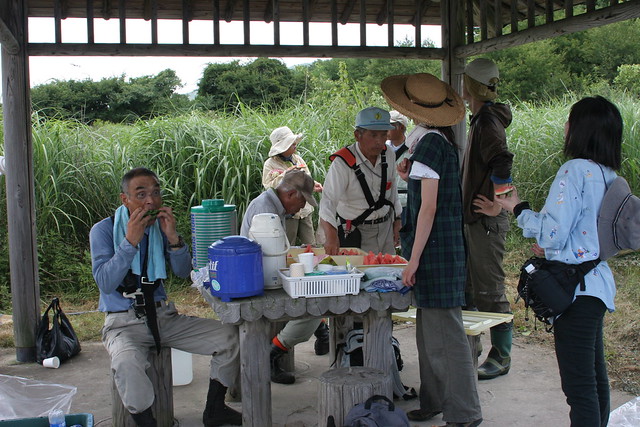

団体での参加も含め,19人での調査になりました.講師はお馴染みの和田さん,大竹さん,佐久間さん,そして白川の4人です.現地に移動する前に,高原の自然館前で植生調査の方法について説明しました.不明な点への質問もあり,参加者のやる気が伺えました.現地では,はじめにパネルを使って,自然再生事業の概要について説明しました.各班で調査道具を持ち,夏の調査記録を分配しました.この記録に従って,調査地へと移動していきます.霧ヶ谷湿原の木道には番号が振ってあるので,簡単に場所を特定できます.今回は初めて参加される方が多かったのですが,各班とも順調に進みました.調査区が進につれて,植物の名前だけでなく「被度」や「郡度」などの評価も参加者の方自身でされるようになり,手際が良くなっていきました.しかし,慣れた頃には予定していた地点の調査を終えてしまいました.早く終わった斑は,それぞれの斑の講師に連れられて植物観察をして,ツリフネソウやアキグミの実を見つけたようです.すべての斑が調査を終えて戻ってきたところで,和田さんから,八幡湿原自然再生事業のきっかけとなった,自然史研究会による実験について説明していただきました.最後に,各班の状況を紹介していただき,感想を言い合いました.「わずか1平方メートルの中に,たくさんの植物があって驚いた」という方が多かったようです.また,講師の佐久間さんからは,夏の調査時とずいぶん植物が変わったという指摘がありました.大人数の調査でしたが,木道があるおかげで,湿原を傷めずに植生調査を体験できました.

夏に続き,霧ヶ谷湿原のいきもの観察会です.秋の気配に包まれた湿原ではどんな花や昆虫を見ることができるのでしょうか?遊歩道を歩きながら,ゆっくりじっくりと観察しましょう.

各班に別れて調査を進める.

木道の上から植生高や被度・郡度を測る.

小さな植物も見逃さないようによーく観察.

夏には植生が疎だった場所も,草に覆われていた.

全ての調査が終わった後,全員で報告し合った.