青空が広がり,適度な風も吹いて,とても気持ちのよい天気となっています.

祝日なこともあってか,朝からたくさんの方々が,思い思いに散策をされていました.

水口谷湿原の山沿いに咲いていたリンドウです.

晴れている時だけ花を咲かせる習性があり,根を乾かした物を生薬として用いる事もあります.

ありみつ

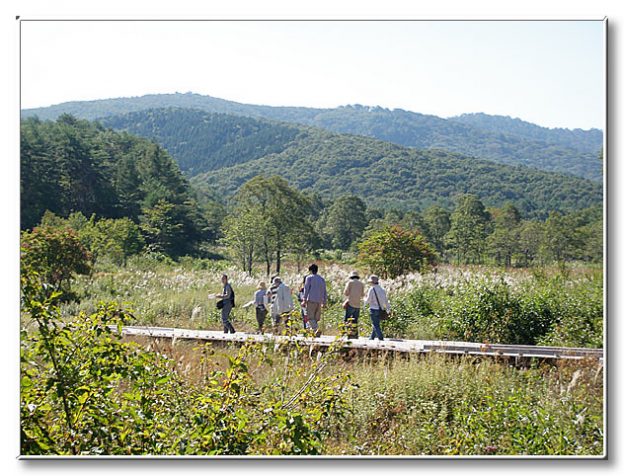

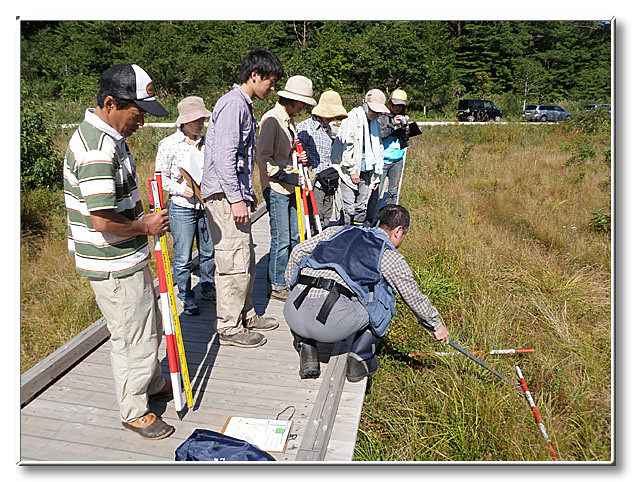

秋の涼しい風が吹く中で,日差しはじりじりと暑かったのですが,気温は低く,大変過ごしやすい季節になりました.今回は秋の植生調査,ということで参加者は9名.講師は和田先生,佐久間先生,白川先生でした.はじめに調査の仕方を教えていただき,3チームに分かれて作業を行いました.

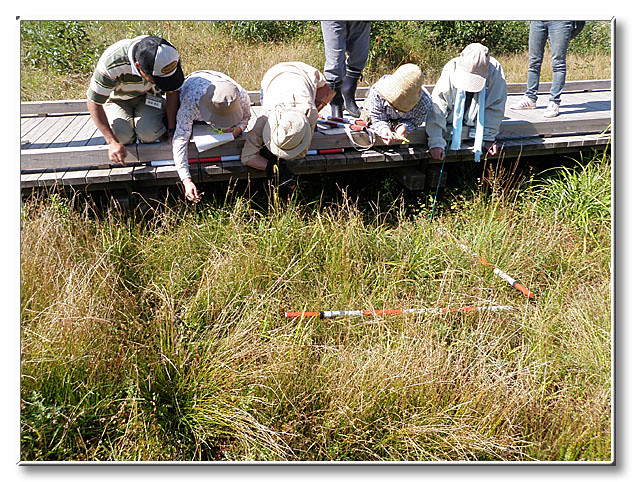

植生調査は,湿原再生事業が行われたことで,どのような変化があったかを知るために大変重要な作業です.私は今回初めて参加させていただきました.作業の流れは,まずチームに振り分けられた担当プロット1m×1mの範囲の中でどのような植物があるかをリストアップしていきます.その後,それぞれの植物の高さ,被度(プロット内のどれくらいの割合を占めているか),群度(どのように自生しているか)をメモしていきます.ミゾソバ,マアザミ,ツリフネソウなど様々な植物が観察されました.私以外の参加者の方はみなさん植生調査の経験者だったためか,調査はスムーズに進みました.みなさん植物の名前をたくさん覚えていて,あれだ,これだ,と指していく様子はとても格好良かったです.

今回は植生調査が大きな目的ですが,それに伴って,植物を観察しながら,「どうしてこのような名前か?」 「見分け方は?」 といった話の盛り上がりが大きかったようでした.

全体の結果は,昨年同時期の調査とは様子が大きく変化したところが多くありました.外来種が減って,湿原性の植物が増えているところもあり,喜ばしい結果がいくつか見られました.しかし,一部では水がうまく行きわたらず,地面が乾燥していて,フランスギクの様な外来種が多く生息しているような場所もありました.「このような場所は今後考えていかなければならない.」と和田先生はおっしゃっていました.

『再生事業が自然破壊の原因になることもある.』それを防ぐためにも,再生事業の効果を確認するためにも,植生調査は大切なものであるし,続けていかなければならないそうです.今回,実際に植生調査をしてみて,たった一年で生息している植物や周りの様子が大きく変化していることを実感するとともに,逆にまだ課題が残る場所も存在することを確認しました.今後も植生調査を通して,年々変化していく湿原の様子を記憶だけでなく記録として残し続けていきます.[しんばらゆき]

「コウガイゼキショウとアオコウガイゼキショウの区別をはっきり教えてもらって良く分かりました.」「アブラガヤが大変増していた事.」「湿地が川の流れになっているところがあり,なんらかの手を入れる必要があるかも知れない.」「植物の共生できる力と光合成のすごさ.」「変化していっていることの説明を受けて興味深かった.」

「夏に比べ秋は,結実している種が多く,種の観察等もできて良かったです.」「去年,1昨年と参観しましたが年々変化が見られて楽しかったです.また参加して変化を見たいです.」「秋の調査は初めてなので来年とくらべるのが楽しみです.」「多様な植物の戦略に感心し,自分の無知を知った.」「おもしろかったです.知らないことだらけで.」

晴天のもと,みんなで出発!

最初の調査地点では,全員で調査方法の確認と,種の確認をした.

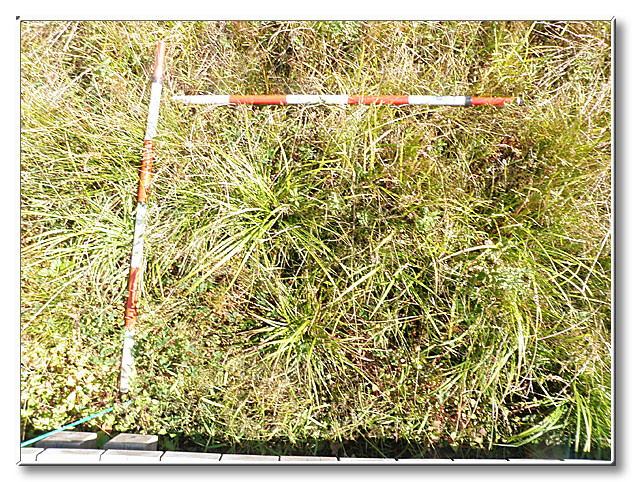

設置された1m × 1mの調査区(プロット).

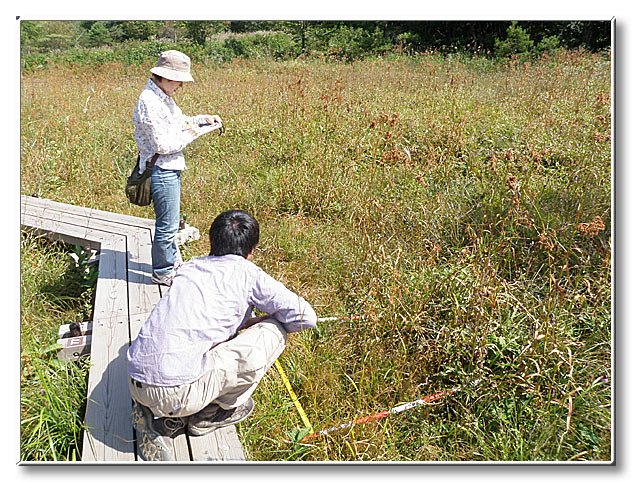

遊歩道の上から覗き込む.

3つの斑に別れて調査開始.こちらは3斑.

2斑は和田先生.

取水堰からすぐの場所は,河原のような植生になっていた.

散策をする人がやってきた時には,広い木道や枝になった部分で離合した.

台風の接近で,天候の心配はありましたが,霧雨が少しある程度でときどき晴れ間も見られる中,高原の自然館に27名が集まりました.今回の講師は,岩見先生,大竹先生,和田先生です.今回の観察会は,八幡湿原のひとつでもある,霧ヶ谷湿原における自然再生事業の仕組みとその後の変化の観察です.

歩き始めてすぐ,八幡の代表的な木であり,赤い実をつけるカンボク,かわいらしい花を咲かすアケボノソウ,別名,ジイソブとも呼ばれ,「じいさんのそばかす」で盛り上がった,ツルニンジンなど,湿原の外側からもたくさんの生き物を見つけました.

霧ヶ谷湿原に入ってすぐはうっそうとした場所が続きます.ここは再生事業が行われる前からあったヤブだそうです.その中で,ハート模様を身にまとったカメムシや,長旅をしてきたアサギマダラなど,はじめましての仲間たちにもたくさん出会いました.

木道があらわれると景色ががらりと変わります.アブラガヤやオタカラコウ,ツリフネソウ,キセルアザミなど,湿原生植物がたくさん観られるようになります.途中,参加者から,「湿原を再生する意味はあるのか?」という質問があり,その答えとして,和田先生は,「地球の生物が減少している.その原因は様々であるが,原生の自然が壊れていることは確か.湿原も同様で,生物の減少を防ぐためにも,湿原を再生させたほうがよい.」ということをおっしゃっておられました.学芸員の白川さんも,「森は多くあり,森に生きる生物は森に帰ることができるため増えている.一方,湿原は減少していて,湿原特有の生物たちはどんどん減っている.また,湿原再生は,その周辺地域の洪水を防ぐことに大いに役立つ.湿原再生は保全だけでなく,防災,今回のようなレクリエーションなどの多面的価値を生み出す.」ということを語られていました.

帰りはアスファルトの車道の上を歩いて帰りました.普段ならただ歩くだけの道も,たくさんのことを知ってから見ると,がらっと景色の印象が変わりました.見たり触ったり匂ったり,感じながら「知る」って大事だと,わかってはいたものの,今回の観察会で改めてその大切さを知ることができました.

今回の観察会ではいきものだけでなく,湿原における河川改修,導水路,観察路,伐採,側溝改良の5つの事業が実施された様子を見ました.その中で,植物を移動させるのではなく,環境を整え,あとは自然に生えてくるのを待つだけ,というこの再生事業の特色を実際に見て体感しました.同じ湿原でも,場所によって生息する植物が違ったりして,様々な湿原の様子を感じたのですが,この様子も年々変わっていくそうです.ここには書ききれないほどの魅力が八幡の自然にはあふれていて,まだまだ知りたいことばかりです.これからももっと感じ,知り続けていきたいと思います.[しんばらゆき]

「カンボクの実,カマキリのセンチュウ」「エゴネコアシアブラムシ」「つりふね草を触ったら中から種がはじけてびっくりしたのが印象に残っています.」「初めて出会った草花,水中生物,トンボ」「講師の先生方の誠実な説明が心に残りました.ありがとうございました.」「ツリフネ草の実がさわるとはじけること」「湿原の再生が皆さんの多くの知恵の結集で成功していてとてもうれしく思う」「霧の中での植物の観察」「湿原再生事業について」「湿原を再生したということ.」「ツリフネソウの種がはじけて飛ぶことを知った」「あけぼの草が多く自生している事」「ムカシトンボの幼虫とマアザミ,アケボノソウが一番いい時だった.」「山の天気は変わりやすい」「花がたくさんあってうれしかったです.今後もう少し勉強して,又参加したいです.」「カンボクの実が大変きれいでした.」「湿原の再生が,うまくいっている事」

「動物,昆虫が少なかったので少し残念.次回に」「生き物のこと,再生事業のこと,いろいろ聞けてよかったです.」「植物や動物,花の全てに名前があって,そういう形になった理由もあって,”ふつうのカマキリ”,”ただの草”,”ただの咲いてる花”から見る目が変わりました!!奥が深〜〜いと思いましたー!」「年に何度か訪れていますが,湿原再生の意義について学ぶことができました.水中生物,植物などで新たな知識を得て,次回の散策が楽しみです.視野が広まりとても充実した一日となりました.」「今まで知らなかった植物や生き物の名前がわかり,目の前でその名を呼びながら観察できたのがすばらしかったです.」「ムードがとても良かった.」「先生の説明がとてもわかりやすくてよかったです.」「勉強になりました」「わかりやすい説明で楽しかったです.」「初秋の湿原を楽しく歩けました.」「地元にいながら知らない事が理解できて良かった.」「動植物との関係が一度に見れてよかった」「いろいろ勉強になりました.」「おもしろかった」「今後もう少し勉強して,又参加したいです.」「今日は霧雨の中,霧ヶ谷湿原を歩いてみて3年前,2年前,1年前と変化があって良かったです.湿原性の植物も沢山見られて良かったです.」

高原の自然館で,八幡湿原全般の話を聞いてから出発.

ツルニンジンの解説をする大竹先生.

霧ヶ谷湿原の入口で,アサギマダラに出会った.

霧ヶ谷湿原には,タムラソウ,アブラガヤなど,湿った場所を好む花が咲いていた.

水生昆虫の説明をする岩見先生.川底をガサガサと探ってみると...

ムカシトンボのヤゴ.小さい.

ママと参加のチビッコも,霧ヶ谷でくつろぎ中.

河川での工法について説明する和田先生.もとは三面張りコンクリートの水路だったが,側壁を壊し,石が置かれた.