2025年12月20日・21日の2日間、標本作成や展示に関わるメンバーで、岡山県内の3つの博物館施設を視察しました。他館の活動や展示方法を学び、今後の西中国山地自然史研究会および高原の自然館の活動の参考にすることを目的として実施しました。

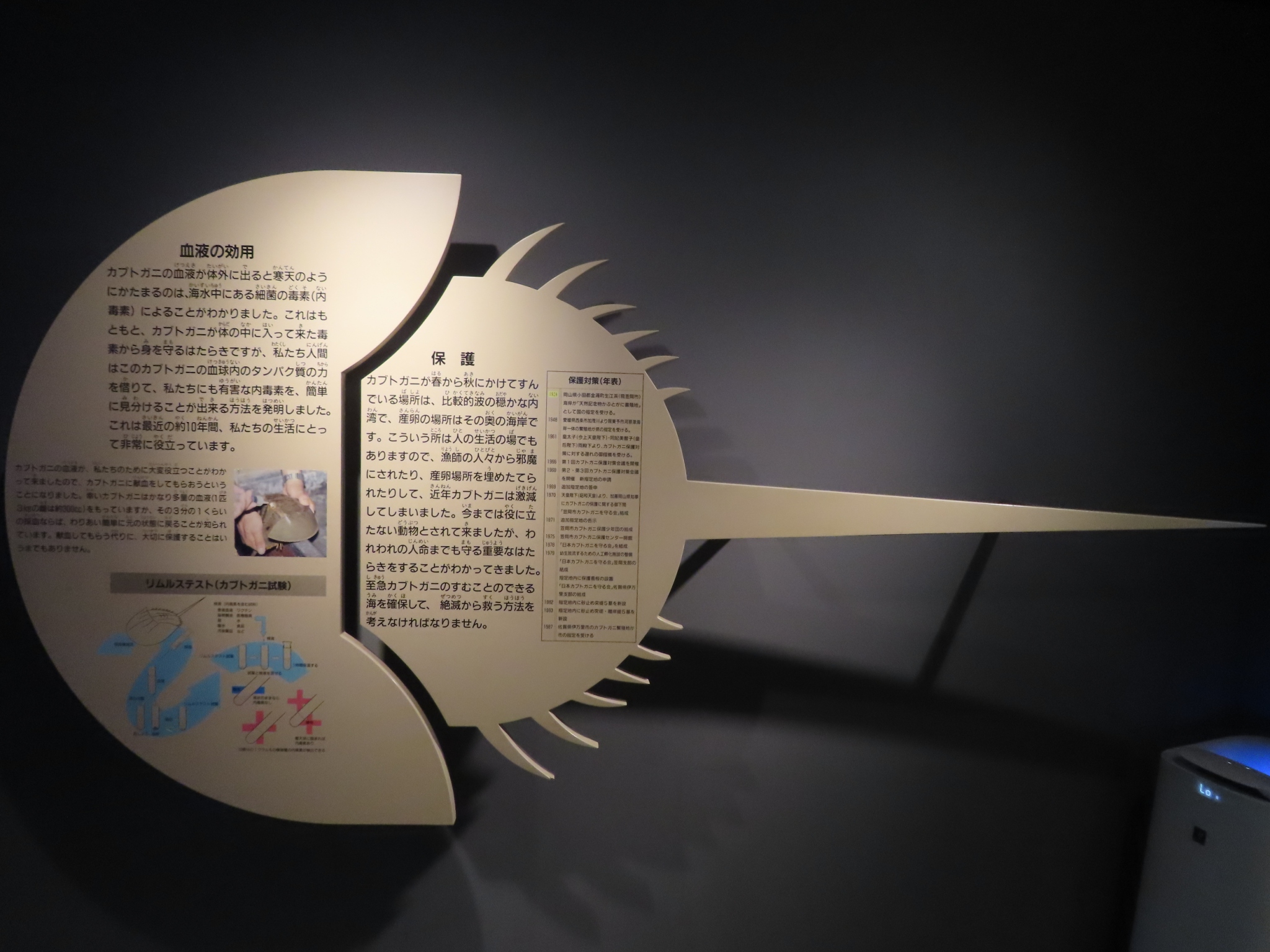

初日に訪れた笠岡市立カブトガニ博物館では、カブトガニをメインとし、恐竜をはじめとする古代生物を幅広く展示することで、子どもたちの興味を惹きつける工夫が見られました。カブトガニの形をした説明看板や、入口に飾られた「千羽鶴」ならぬ「千匹カブトガニ」、実際に触れることのできる剥製や体験コーナーなどは、来館者の関心を高める構成となっていました。また、「学芸員チャレンジ」といった地域の高校生たちが地域の自然や学芸員という専門職に触れる取り組みや、デザイン性と実用性の高いオリジナルグッズの展開などは、高原の自然館で課題となっているミュージアムグッズ展開の参考になる事例でした。

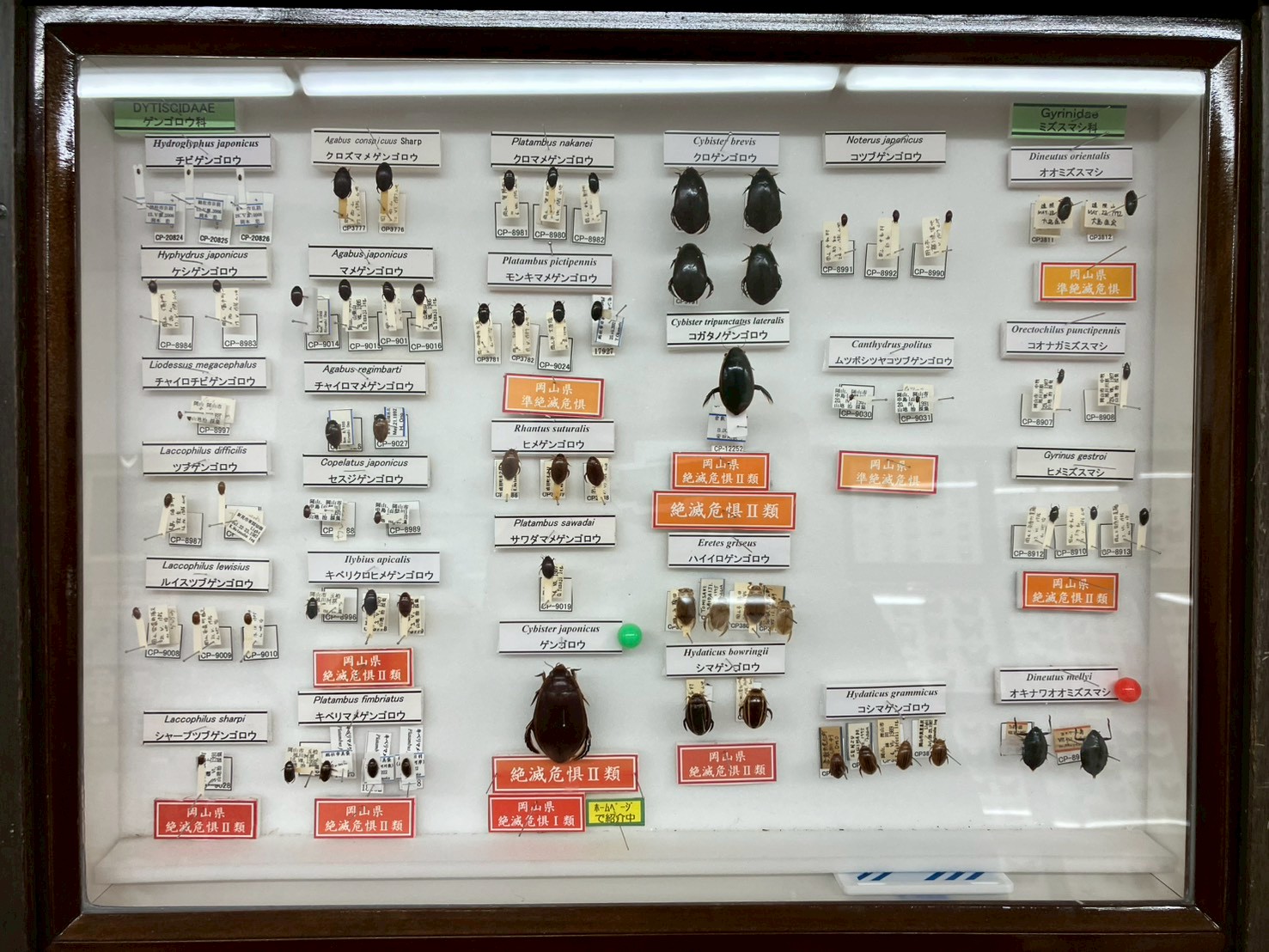

2日目の最初に訪問した倉敷昆虫館は、病院敷地内という特徴的な立地にありました。入口のビオトープで確認された生き物を展示に活用したり、地域の折り紙作家による昆虫折り紙の展示など、地域に根差したものもあり、標本以外でも興味を惹く展示が印象的でした。館内展示は、絶滅危惧種や岡山県内初記録の標本には色分けされたマークが付され、ジャンルごとに番号で整理されているなど、分かりやすい展示が徹底されていました。中でも印象に残ったのは、「構造色」という専門用語を、孔雀の羽やCDなど身近な素材を用いて解説する展示で、ユニークで真似したいものでした。

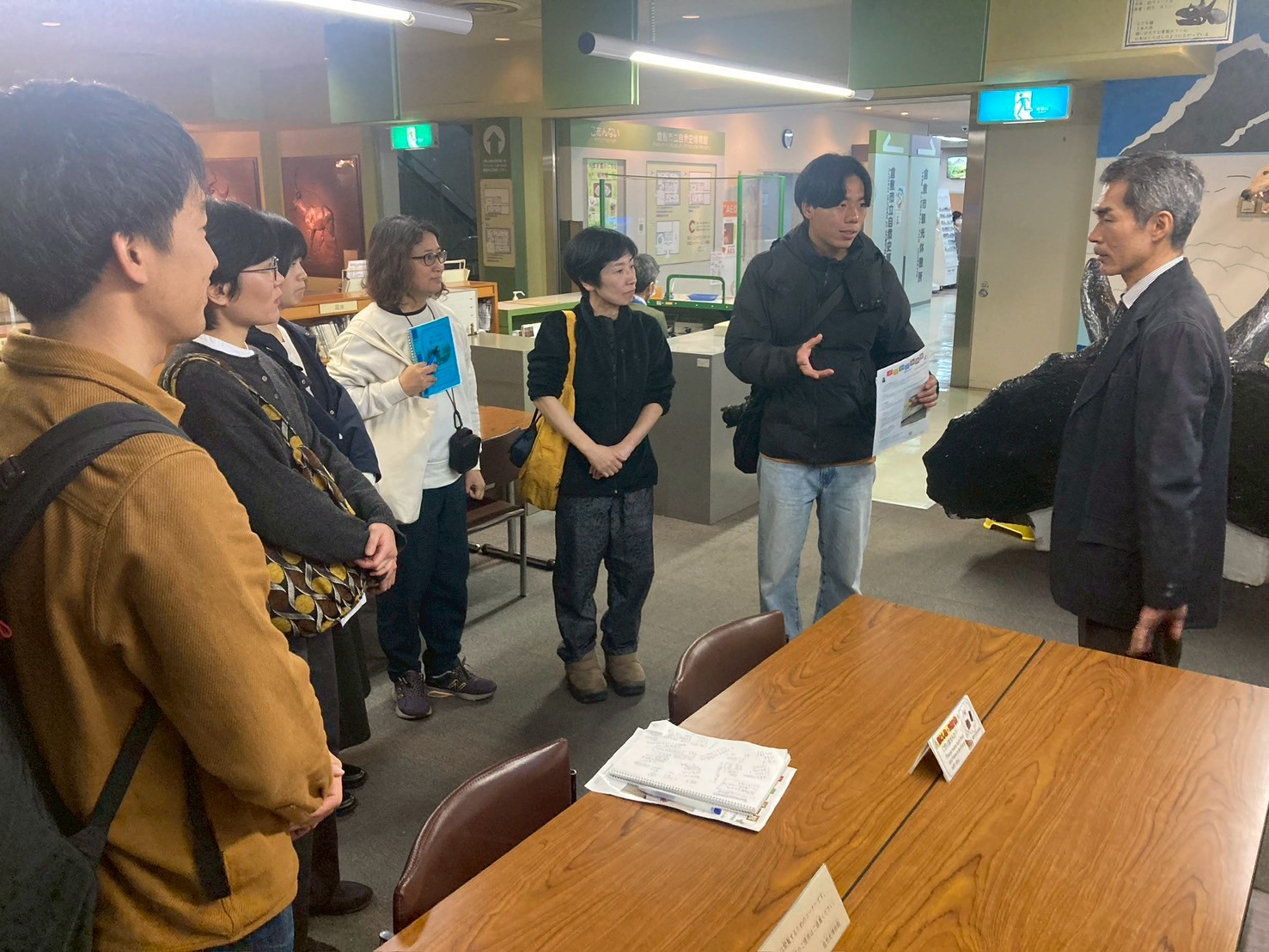

続いて訪れた倉敷市立自然史博物館では、奥島学芸員による、資料管理から地域連携に至るまで詳細な解説がありました。「集めて未来につなげる」という理念のもと、資料を単なる収蔵品ではなく、将来的な判断を含めた「所有資料」として捉える考え方は、標本や剥製の保存と活用について改めて考えるきっかけとなりました。特に、標本を「使うもの」と位置づけ、常設展示にとどまらず「まちかど博物館」として館外へ積極的に貸し出す取り組みは、博物館に足を運びにくい層へ実物資料を届ける有効な手段であると感じました。また、子どもたちが名簿に記入することで研究室に自由に出入りできる「むしむし探検隊」や、入口に掲示された学芸員の似顔絵、幼児向けの踏み台の設置などからは、「開かれた博物館」「来館者が歓迎されている」ということが強く伝わってきたように思います。

運営での工夫や課題も共有してくださり、現場をみながらのリアルな声にも共感する場面が多かったです。

今回の視察を通して、見やすく分かりやすい展示や、目を惹く展示物の重要性に加え、来館者が博物館を訪れる「きっかけづくり」の大切さを改めて認識しました。高原の自然館では入館無料であることを掲示しているものの、館内に足を踏み入れない来訪者も少なくありません。入口付近でより歓迎ムードを感じられる工夫や、興味を惹く展示があれば、入館へのハードルを下げることができるのではないかと考えました。

また、「まちかど博物館」のように、自然史や標本に関心の低い層へ向けた発信や、「むしむし探検隊」「学芸員チャレンジ」のような、次世代を担う子どもたちが日常的に立ち寄れる仕組みづくりの必要性も強く感じます。

あわせて、業務をルーティン化しスタッフ全体で回していく体制づくりの重要性についても再確認することができました。

帰路では、「今度はこういったことにチャレンジしよう!」「あの展示よかったよね〜」という意欲あるコメントが多かったです。

同じ場所で視察を行なっても、メンバー各自の視点は違います。その違いを共有しながら、動きをつくり、次のステップを踏むことがが何よりも大切です。運営も展示もバックヤードもしっかりと解説いただいた奥島学芸員、受け入れをしてくださった倉敷市立自然史博物館にお礼申し上ます。

なお、この視察は、2025年度ドコモ市民活動団体助成事業の支援を受けて実施しました。