積雪はあるものの晴天に恵まれ,寒さもなんのそので熱心な10名で観察会の始まりです.下見済みの先生についてまずは千町原を通ると,途中キレンジャクを見ることができました.今年の群れは少数グループだそうです.大陸などのえさの状況で越冬数は変わるそうです.それからノスリ.冬鳥で単独行動縄張りを持つので八幡では数羽であろうということでした.八幡では開けたところでネズミを捕食しているのだそうです.今年は霧ヶ谷湿原自然再生地でも見ることができるそうです.集落付近ではハシボソガラス・ハシブトガラス・キジバトが見られ,カラマツの幹でコゲラがちょこちょこしていました.混群でシジュウカラもいました.滝平の公道からはここでもノスリを見ることが出来,ツグミも群れでツルウメモドキを食べていました.ホオジロやヤマガラがチカラシバの実をついばんでいる所を見ることができ,足跡や羽跡が残る雪上の状況を確認することができました.ハタネズミのはい出した穴や足跡も積雪ならではの観察です.先生も4・5年ぶりに見たというコチョウゲンボウも確認し,ここではその他にオオカワラヒワ・アカゲラ・モズ♂・エナガ・ジョウビタキ♀・ハヤブサ・セグロセキレイも観察することができました.霧ヶ谷湿原に移動してここではオオマシコを見ることがでました.雪の中でもたくさんの鳥に出会えて,その他キツネ・タヌキ・イタチ・ウサギの足跡も確認でき,とても楽しく嬉しい気持ちで観察会を終えました.[やなぎざきのぶこ]

千町原ではキレンジャクを観察.

ヒレンジャクとの違いを図鑑で確認.

滝ノ平を歩いてみよう.

霜の付いた木々がクリスマスツリーみたい.

カンボクの赤い実も氷に包まれていた.

ノウサギの足跡.

陽が射すと,苅尾の峰が輝いていた.

ワシやタカよりも,インコに近縁というハヤブサ.

静かにオオマシコを観察.

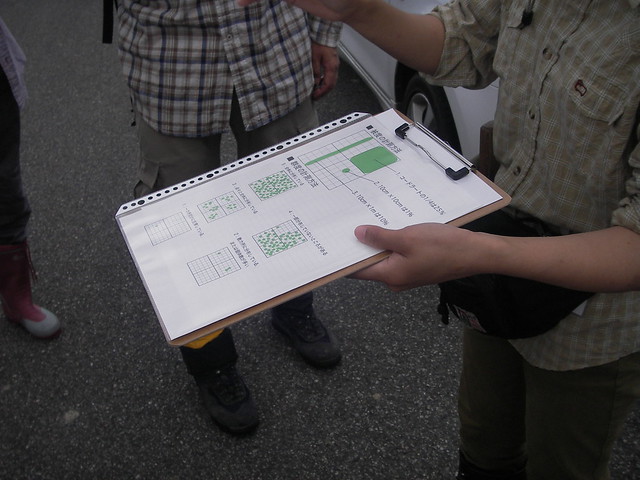

再生事業が進む霧ヶ谷湿原.

高原の自然館に戻り,観察した生き物を復習した.