先日の午前中に千町原を歩きました.

風が少しありましたが,歩きやすい気温でした.

ベニシジミ.ススキ野原の千町原ではよく目立ちます.

4つに割れた薄紅色の蒴果と真っ赤な種子が美しいマユミの実.

鮮やかな色合いで通りがかる人の目を惹いていました.

ありみつ

出発直前まで小雨がふったりやんだりと,天候が心配される中,紅葉と冬芽の観察会が行われました.今回の講師は斎藤先生です.

高原の自然館に13名が集合し,観察前に事前学習を行いました.冬芽の多くは芽鱗(がりん)と呼ばれる厚い皮や毛に覆われて冬の寒さから芽を守っていること,春になり,芽が成長すると芽鱗が剥がれ落ちて芽鱗痕(がりんこん)ができ,それを辿ることで枝が1年でどれだけ成長したかが分かることなど,冬芽を観察するときのポイントを,斎藤先生が丁寧に描かれた図鑑を見ながら教えていただきました.

植物の冬の姿や紅葉の様子に期待をふくらませながら,現地へ車で向かいました.臥竜山の中腹から降車し,雪霊水まで歩きながら観察を行います.途中,千町原に立ち寄り,粘つく樹脂に覆われたトキノキの冬芽や,落葉したケヤキの葉を観察しました.参加者は指に残る樹脂の感触を楽しんだり,ルーペを使ってじっくりと眺めるなど,斎藤先生が解説されたことを実際に確かめながら,植物を観察していました.

千町原での観察を終えると,臥竜山に向かいました.山中はガスが薄くかかり,ひんやりとした空気に包まれていました.高い場所や離れた場所にある枝を,先生お手製の道具を使い,手元に引き寄せて観察します.1つの枝先から複数の冬芽をつけた後,効率よく日光を受けられる枝以外を落とすことで,枝が波打つように伸びていくリョウブやヤマボウシ,丸い花芽(かが)と細長い葉芽(ようが)をつけるクロモジなど,冬芽や樹皮での植物の見分け方を解説されました.「花や葉と一緒に冬芽や樹皮を覚えると,どの季節でも植物を楽しめますよ」と,この時期ならではの楽しみ方を教えていただきました.雪霊水付近では,あまりなじみのないクロカンバを観察しました.葉脈が目立つ特徴的な葉は落ちていましたが,黒い樹皮と対生する冬芽から見分けることができました.

秋の紅葉を楽しみながら,植物の冬の過ごし方を確認できた観察会となりました.[ありみつまさかず]

「葉がなくても,冬芽をしっかり観察することで,種がわかること」「クロカンバの冬芽が見れたこと」「クロカンバをみたこと」「クロカンバの木が見られたこと.特徴的な冬芽と枝でした.葉も見たかったです」「クロカンバが見られたこと」「クロカンバが見られたこと」「種によって冬芽がいろいろ違っていることに興味がわいた」「トチノキの冬芽」「クロカンバ発見!」「クロカンバの冬芽」「植物は冬の寒さにいろんな工夫をして頑張っている姿に感動」

「クロカンバ,とても勉強になりました」「寒かったが,参加してよかった」「冬芽のつき方にもいろいろあり,それぞれの特徴をくわしく説明していただきよく分かりました」「寒かったけど,熱心に教えていただいた事に感謝します」「寒かった」「楽しかった」「冬芽をあんまり見る機会がなかったので,おもしろかったです」「楽しかった」「紅葉が美しかった」「もっと時間をかけてゆっくりと先生の話を聞きながら歩きたい」

「お天気がもっと良いといいですね」

「このイベント,また参加したいです.」「お世話になりました」

まずは千町原から観察開始.

トチノキの冬芽.触ってみるとネバネバしていた.

ルーペを使ってヤマザクラをじっくりと観察

きれいな状態で落ちていたケヤキの葉.

臥竜山の中腹から雪霊水へ歩く.道は落ち葉で彩られていた.

丸い花芽と細長い葉芽の2つの冬芽をつけるクロモジ.

車道脇の小さなブナ.周りの大きなブナより一足早く黄葉を終えていた.

雪霊水付近を歩く.中腹と比べて黄色の葉が目立つ.

植物達の冬の姿を観察します.冬芽にも1つ1つ特徴があり,先生お手製の資料を見ながら解説していただきます.じっくりと観察するためのルーペがあると良いでしょう.八幡高原の紅葉も楽しめる季節です.暖かい服装でお越しください.

⇒お申し込みはこちらから

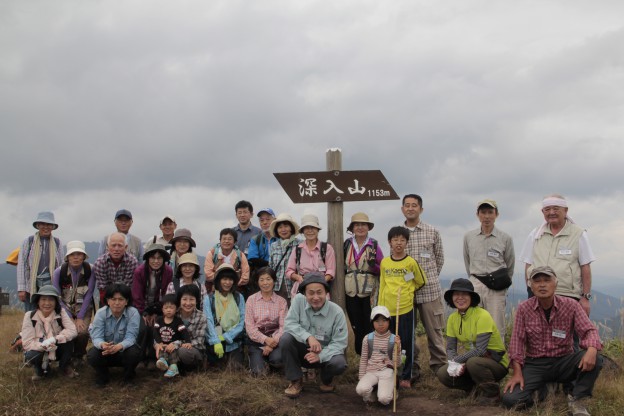

山登りに丁度良い涼しい気温の中,深入山の植物観察会が行われました.深入山は毎年火入れが行われ,草原生の植物が数多く生育しています.そんな植物の秋の姿を観察します.深入山の麓にあるいこいの村ひろしまに11名が集合し,登山前に深入山について事前学習を行いました.講師の大竹先生,佐久間先生から,深入山は,大きな花崗岩とその上を覆う流紋岩によって形成されていること.江戸時代には踏鞴場(たたらば)が作られ,なくなった後は放牧地や草刈り場として利用されていたこと.近隣にある雲月山と比べ,帰化植物の種類が少ないことなどを聞きました.

事前学習の後は山に登りながら植物観察を行います.南登山口から山頂を目指し,林間コースを通って下山するルートを歩きました.登山道の入口から,ウメバチソウやリンドウ,秋の七草の1つであるキキョウなどが咲いていました.休憩中に大竹先生が「土の色に注目してください」と声をかけられました.「深入山の土の色が赤い理由は,土の中の鉱物が酸化しているからです.酸性で土に含まれる栄養が少ないのが特徴で,地形の起伏が大きい場所でよく見られます」と解説されました.

山頂でお昼をとった後,林間コースを通って下山しました.ヤマボウシ,アラゲナツハゼ,ミヤマガマズミなどの低木を観察しながら歩きました.途中,道の脇にキバナアキギリが群生している場所がありました.「吸蜜しにやってきた虫が花弁に乗ると,てこの原理で上から雄しべが降りてきて,虫に花粉を付ける仕組みになっているんですよ」と,佐久間先生が解説されました.解説中にハナバチが吸蜜にやって来て,実際に雄しべがおりてくる様子を観察でき,参加者からは感嘆の声が上がりました.この他に,花の中の模様が黄色いミヤジマママコナやアキチョウジなどが見られました.

下山後,先生方がまとめの話をされて解散となりました.もうすぐ訪れる紅葉の季節を楽しみに思いながら,深入山を後にしました.[ありみつまさかず]

「登りが疲れました」「ミヤジマママコナ等めずらしい植物があったことです」「深入山の上と下の植物がちがうところ.石が板状に割れているところがとても興味深かった」「ウメバチソウ・マツムシソウが沢山咲いていた.前もっての勉強も役立ちました」「キバナアキギリを1年ぶりに見たこと」「地質によっても植物にも大きく関わっていることあるということ」「花・景色・樹木・地質と全て勉強になりました」

「楽しかったです」「草原生植物が多く残っていたことです」「あつくもなく山登りにはとても良い気候で気持ち良く一日が過ごせました」「同じ仲間の植物の区別のしかたをくわしく教えてもらってよかったです」「講師の先生方の密度の濃いお話を十分聞かせていただき,とても満足しています」「登りが少しきつかったですが,ゆっくりと観察しながらで行けたのでよかったです」「わからない植物の名前を教えてもらったこと」

「いつものことですが講師が素晴らしいと思います」

「ありがとうございました.また参加したいと思います」「同じ場所で季節をかえて実施していただきたいと思います.事務局の方,お世話になりました」「今後も観察会を続けてください.参加できてとてもよかったです」

深入山や戸河内地区の地質について話される大竹先生.

続いて佐久間先生が,深入山の歴史や生育している植物の種類などを解説された.

登山道入口.今回は南登山道を登った.

ウメバチソウが盛りを迎えていた.登山道入口脇には,自生地として保護された場所がある.

ポツポツと樹木がある.幹の低い場所は黒くなっている.

樹木を撫でると灰が手に付いた.ある程度まで成長すると,幹が少し焦げても耐えられることを聞いた.

アキノキリンソウ.奥には秋の七草の1つであるキキョウも見える.

草原が広がる登山道を歩く.風が吹くたびに揺れるススキの姿と音から,秋の風情が感じられた.

山頂付近に咲いていたムラサキセンブリ.観察会では2株見つかった.

山頂からは近隣の山が見渡せる.

山頂に到着.お昼を摂った後,林間コースを通って下山した.

足元の大きな流紋岩について解説される大竹先生.

キバナアキギリの解説をされる佐久間先生.雄しべが降りて来る仕組みを見せていただいた

登山道入口の脇でまとめをする.お疲れ様でした.

毎年山焼きが行われることで草原環境が維持されてきた深入山では,オミナエシ,ハバヤマボクチ,ホクチアザミといった草原に特有の植物を見ることができます.すぐ近くの草原の山,雲月山との違いはあるのでしょうか?深入山の成り立ちや植物に関する座学の後,ゆっくり山を観察します.

⇒お申し込みはこちらから